「打楽器」、「ドラム」、「パーカッション」は、それぞれ類似した意味を持ち混同されることも多いですが、日本においては以下のように使い分けられることが多いです。 「打楽器」とは、打ったり叩いたりして音を出す楽器の総称です。

「打楽器」と「ドラム」「パーカッション」の違いは?

「打楽器」、「ドラム」、「パーカッション」は、それぞれ類似した意味を持ち混同されることも多いですが、日本においては以下のように使い分けられることが多いです。 「打楽器」とは、打ったり叩いたりして音を出す楽器の総称です。

「鍵盤ハーモニカ」とは、吹込口から吹き込んだ息で金属製リードを鳴らす吹奏楽器で、鍵盤を操作することによって演奏する鍵盤楽器の一種です。 鍵盤と連動したバルブの開閉によって空気室から流れ込む空気がリードプレートのリードを振

「フルート」とは、尺八などと同じリードを使わずに音を出すエアリードの木管楽器で、横に構えて演奏する横笛の一種です。 広義での「フルート」の歴史は、動物の骨を使って作られた旧石器時代のものまで遡るなど管楽器の中で最も古い歴

「クラリネット」、「フルート」は、いずれも唇による振動を用いずに音を鳴らす「木管楽器」に分類される管楽器です。 「クラリネット」とは、サックスなどと同じ1枚のリードを振動源として音を出すシングルリードの木管楽器で、縦

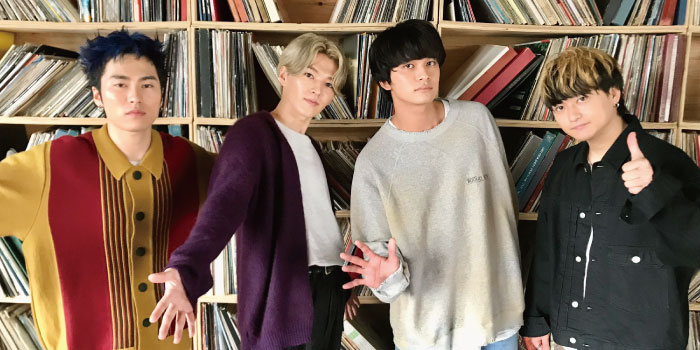

「DISH//」とは、Vo./G.担当の北村匠海さん、G./Cho.担当の矢部昌暉さん、Key./DJ担当の橘柊生さん、Dr.担当の泉大智さんら4人のメンバーからなる男性音楽グループで「ディッシュ」と読みます。 2011

「テコンドー」とは、日本発祥の空手の流派のひとつ「松濤館流空手」を起源とする武道で、拳による突き、足による蹴りなどの打撃技を攻撃の主体とする韓国の国技です。 1937年に来日した崔泓熙(チェホンヒ)氏が日本留学中に学んだ

「クラリネット」、「オーボエ」は、いずれもリードを振動源として音を出す「木管楽器」に分類される管楽器です。 「クラリネット」とは、17世紀の終盤にドイツで発祥したとされる木管楽器です。 サックスなどと同じ1枚のリード

「なずな」、「ぺんぺん草」は、結論からいうと同じ植物を指します。 「なずな」とは、アブラナ科ナズナ属に属する東ヨーロッパ原産の越年草です。 北半球の温帯に広く分布し、日本では全土の畑地、荒地、空き地、道端に自生し、雑

「ウクレレ」、「マンドリン」は、いずれも古楽器「リュート」を起源とするリュート属の小型の弦楽器です。 「ウクレレ」とは、4本の弦を持つ小型の弦楽器で、19世紀後半にポルトガルからハワイへ持ち込まれた民族楽器が、ハワイ

「コントラバス」と「ウッドベース」は、結論からいうと同じ楽器です。 「コントラバス」とは、おもに低音域用の大型の弦楽器のことです。 全長約170~200cm程度、弦の実効長約95~120cm程度と弦楽器の中では最大級で、