「生八ツ橋」とは、米粉、砂糖、シナモンなどを主原料とした生地を蒸し、薄くのばして切り出した京都を代表する和菓子のひとつです。 ニッキの風味が特徴で、生地を二つ折にして中に餡を包んだ「餡入り生八ツ橋」が有名です。 「生八ツ

「生八ツ橋」と「おたべ」の違いは?

「生八ツ橋」とは、米粉、砂糖、シナモンなどを主原料とした生地を蒸し、薄くのばして切り出した京都を代表する和菓子のひとつです。 ニッキの風味が特徴で、生地を二つ折にして中に餡を包んだ「餡入り生八ツ橋」が有名です。 「生八ツ

「せんべい」とは、うるち米を主原料とし、一般的にお米を砕いた米粉を蒸し、練った生地を薄くのばして切り、焼きあげる製法で作られる米菓です。 「あられ」とは、もち米を主原料とし、一般的にもち米を蒸したものを杵でつき餅にし、冷

「唐辛子」とは、中南米を原産とする、ナス科トウガラシ属の果実あるいは、それから作られる辛味のある香辛料です。 1542年にポルトガル人宣教師によって日本に伝わったとされており「唐(外国)から伝わった辛子」という意味で「唐

「たらこ」、「明太子」は同じスケトウダラの卵、卵巣のことを指し、両者に明確な区分、使い分けはありません。 「たらこ」とは、漢字で「鱈子」と書き、スケトウダラの卵、卵巣のことです。 「タラの子」が語源で、マダラの卵などを含

「かぼちゃ」とは、ウリ科カボチャ属に属する植物の総称で、果実は食用にされる緑黄色野菜です。 漢字では「南瓜」と書きます。 「かぼちゃ」には、多数の品種があり、その色や形状、大きさも様々ですが、品種により「東洋カボチャ」「

「つくね」、「つみれ」は、いずれも挽肉やすり身に、つなぎや調味料を加えて練り、団子状にした料理、調理方法を指します。 「つくね」とは、「こねて丸める」といった意味をもつ「つくねる(捏ねる)」を語源とした調理方法で、挽肉や

「松茸」とは、キシメジ科キシメジ属に属する菌類で、食用とされるキノコの一種です。 特に日本においては、独特の芳香、風味、食感を持つ最高級の食用キノコとして知られており、土瓶蒸しや松茸ご飯などの日本料理に多く用いられます。

「ガトーショコラ」とは、フランス語の “Gâteau au chocolat” が語源で、「ガトー」は「焼き菓子、ケーキ」、「ショコラ」は「チョコレート」という意味を持っており、本来は特定の種類の

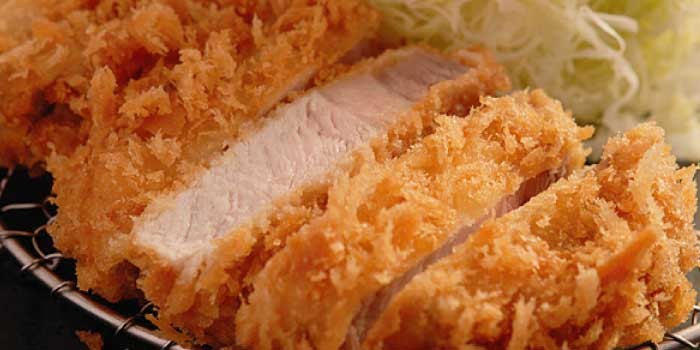

肉や魚、野菜などの食材に小麦粉や卵白、パン粉をつけて油で揚げた料理を日本では「カツ」や「フライ」といいます。 両者の調理法に大きな違いはなく、また使い分けに明確な定義があるわけではありませんが、一般的に次のように区分され

「赤いきつね」、「緑のたぬき」はいずれも東洋水産株式会社が「マルちゃん」ブランドで製造・販売している即席カップ麺です。 「赤いきつね」は、赤色のパッケージが特徴のインスタントきつねうどんで、醤油味をベースにしたスープに即